GbR gründen: Voraussetzungen, Schritte & Kosten erklärt

Die GbR hat den Ruf, besonders unkompliziert zu sein – das gilt auch für die Gründung. Eine GbR zu gründen, ist weder aufwendig noch teuer, doch so einiges zu beachten gibt es natürlich trotzdem.

Wir erklären, wie die Gründung einer GbR abläuft, welche Voraussetzungen und Pflichten Sie dafür erfüllen müssen und ob die GbR überhaupt die richtige Rechtsform für Ihr geplantes Unternehmen ist.

Die GbR ist eine unkomplizierte Rechtsform, mit der zwei oder mehr Personen gemeinsam ein Unternehmen gründen können – ganz ohne Stammkapital, Notar oder Handelsregistereintrag.

Die Gründung ist einfach und günstig: Es reicht ein formloser Gesellschaftsvertrag und die steuerliche Anmeldung über ELSTER. Bei gewerblichen Tätigkeiten ist zusätzlich eine Gewerbeanmeldung nötig.

Ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag ist zwar nicht vorgeschrieben, aber dringend zu empfehlen. Er hilft dabei, Rechte und Pflichten klar festzuhalten und Missverständnisse zu vermeiden.

Die GbR eignet sich vor allem für kleinere Projekte, nebenberufliche Gründungen oder einen Zusammenschluss von Freiberuflern.

Was ist eine GbR?

Die GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) ist eine einfache Rechtsform, mit der zwei oder mehr Personen gemeinsam ein Unternehmen gründen können. Wenn Sie eine GbR gründen, schließen Sie sich also mit mindestens einer weiteren Person zusammen, um ein gemeinsames Ziel zu verfolgen.

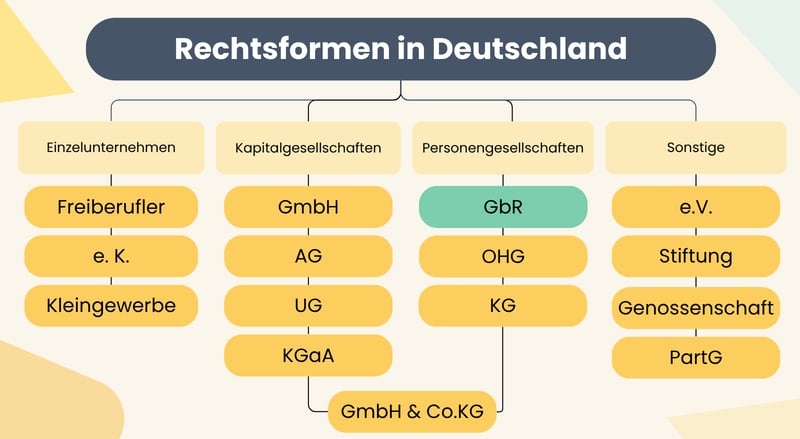

Rechtlich gesehen ist die GbR eine Personengesellschaft. Sie ist also keine eigene juristische Person wie etwa eine GmbH, sondern untrennbar mit den Personen ihrer Gründer verbunden. Daraus folgt auch der große Nachteil der GbR: die fehlende Haftungsbeschränkung. Als Gesellschafter einer GbR haften Sie mit Ihrem Privatvermögen – auch für Fehler, die Ihre Mitgründer machen.

Dafür ist die GbR unkompliziert in der Gründung, flexibel in der Gestaltung und eine besonders einfache Möglichkeit, ein eigenes Unternehmen auf die Beine zu stellen.

Die GbR zählt zu den Personengesellschaften.

Alles, was Sie zur GbR, ihren zentralen Merkmalen und der Abgrenzung zu anderen Rechtsformen wissen müssen, finden Sie hier:

Wann ist es sinnvoll (oder nicht), eine GbR zu gründen?

Man könnte die GbR als Einstiegsmodell unter den Rechtsformen bezeichnen: Sie ist günstig, schnell gegründet und vergleichsweise unbürokratisch. Es geht ohne Stammkapital, Notartermin und Eintragung ins Handelsregister. Auch die laufenden Pflichten sind überschaubar – vor allem bei einer freiberuflichen GbR, bei denen nicht einmal eine Gewerbeanmeldung erforderlich ist.

Deshalb ist die GbR vor allem für Gründer interessant, die möglichst schnell und unkompliziert gemeinsam ein Unternehmen starten oder eine Geschäftsidee umsetzen möchten. Für vorübergehende Projekte ist sie ebenfalls eine praktische Lösung. Und auch für lose Zusammenschlüsse von Freiberuflern, etwa im Rahmen einer Agentur oder eines Kreativteams, bietet die GbR einen flexiblen rechtlichen Rahmen.

Es lohnt sich, eine GbR zu gründen, wenn Sie...

...möglichst schnell eine Firma gründen wollen

Sie möchten ohne viel Bürokratie loslegen? Die GbR ist eine der schnellsten Möglichkeiten, gemeinsam ein Unternehmen zu starten....eine Idee ausprobieren möchten

Die GbR eignet sich gut, um im kleinen Rahmen zu testen, ob eine Geschäftsidee im Team funktioniert....ein Nebenprojekt starten möchten

Wenn Sie nebenberuflich ein kleines Projekt umsetzen wollen, etwa einen Online-Shop, Podcast oder eine Dienstleistung, bietet die GbR oft alles, was Sie brauchen....sich mit anderen Freiberuflern zusammenschließen wollen

Ob Agentur, Praxisgemeinschaft oder Projektteam: Die GbR bietet eine einfache Struktur, unter der Sie als Freiberufler-Team auftreten können....ein Kleingewerbe starten möchten

Für kleine, überschaubare Vorhaben – z. B. einen Handwerksservice oder Etsy-Shop – ist die GbR oft vollkommen ausreichend....wenig Kapital haben

Weil Sie kein Stammkapital benötigen, können Sie eine GbR auch mit begrenzten finanziellen Mitteln gründen.

Eine GbR ist aber nicht immer das passende Vehikel für Ihr Business. Den größten Nachteil, die fehlende Haftungsbeschränkung, haben wir schon erwähnt.

Außerdem ist die GbR im Vergleich zu Kapitalgesellschaften wie der GmbH oder UG weniger flexibel und wirkt nach außen weniger professionell. Das kann spätestens dann zum Problem werden, wenn Sie wachsen, Investoren gewinnen oder größere Kunden überzeugen möchten.

Die GbR ist somit weniger interessant, wenn Sie...

...alleine gründen möchten

Eine GbR erfordert mindestens zwei Gesellschafter. Andere Unternehmensarten, etwa eine GmbH, können Sie hingegen auch alleine gründen....größere Ambitionen haben

Wer größer denkt – etwa an Investoren, Personal und den langfristigen Aufbau einer Marke–, stößt bei der GbR schnell an organisatorische und rechtliche Grenzen....Investoren ins Boot holen oder später verkaufen wollen

Die GbR ist nicht dafür gemacht, Anteile flexibel zu übertragen oder Fremdkapital aufzunehmen. Sie bietet Investoren oder potenziellen Käufern nicht die Strukturen und Rahmenbedingungen, die sie von Kapitalgesellschaften gewohnt sind....größere finanzielle Risiken eingehen

Ohne Haftungsbeschränkung haften Sie mit Ihrem Privatvermögen – auch für Schäden, Schulden oder Streitigkeiten, die Ihre Mitgründer verursacht haben. Bei teuren Projekten oder rechtlich sensiblen Aufträgen kann das im Ernstfall existenzbedrohend werden....mit größeren Kunden, Investoren oder Banken arbeiten möchten

Manche Geschäftspartner fühlen sich bei einer „richtigen“ Firma mit Eintragung im Handelsregister wohler. GmbHs oder UGs wirken etwa deutlich seriöser und professioneller....mehr als zwei oder drei Personen einbinden wollen

Je größer das Team wird, desto wichtiger sind klare Strukturen und Regelungen. Die GbR kann bei mehreren Beteiligten schnell unübersichtlich werden.

Welche Voraussetzungen gibt es für die GbR-Gründung?

Obwohl eine GbR-Gründung vergleichsweise unkompliziert ist, gibt es natürlich trotzdem einige grundlegende rechtliche Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen:

Mindestens zwei Gesellschafter

Es braucht mindestens zwei Personen, um eine GbR zu gründen. Das können natürliche Personen (also echte Menschen) oder auch juristische Personen (z. B. eine GmbH oder ein Verein) sein.Allerdings muss mindestens eine der beteiligten Personen unbeschränkt haftungsfähig sein und im eigenen Namen handeln können. Eine GbR kann also nicht ausschließlich aus juristischen Personen bestehen.

Geschäftsfähige Gründer

Die beteiligten Personen müssen geschäftsfähig sein – also volljährig und nicht geschäftsunfähig. Minderjährige können sich nur mit Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter und unter Umständen mit Genehmigung des Familiengerichts an einer GbR beteiligen.Gemeinsamer Zweck

Die GbR muss auf einen gemeinsamen, rechtlich zulässigen Zweck ausgerichtet sein – z. B. das gemeinsame Erbringen von Dienstleistungen, das Betreiben eines Online-Shops oder die Ausübung eines freien Berufs.Gesellschaftsvertrag (formlos möglich)

Ein schriftlicher Vertrag ist gesetzlich nicht vorgeschrieben: Es genügt, wenn sich alle Beteiligten einig sind, gemeinsam eine GbR zu gründen. Dafür reicht sogar eine mündliche Vereinbarung aus.Trotzdem ist ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag dringend zu empfehlen, um wichtige Punkte wie Aufgabenverteilung, Gewinnverteilung oder Haftung klar festzuhalten.

Erlaubte Tätigkeit innerhalb Deutschlands

Die GbR unterliegt deutschem Recht. Es ist zwar nicht zwingend erforderlich, dass alle Gesellschafter ihren Wohnsitz in Deutschland haben, aber die Tätigkeit der GbR muss auf Deutschland ausgerichtet sein.

Illegale Vorhaben sind natürlich nicht erlaubt.

Wie gründet man eine GbR?

Wenn alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, können Sie direkt loslegen. Weil dafür in der Regel kein Notartermin erforderlich ist, läuft die Gründung vergleichsweise schnell und unkompliziert ab.

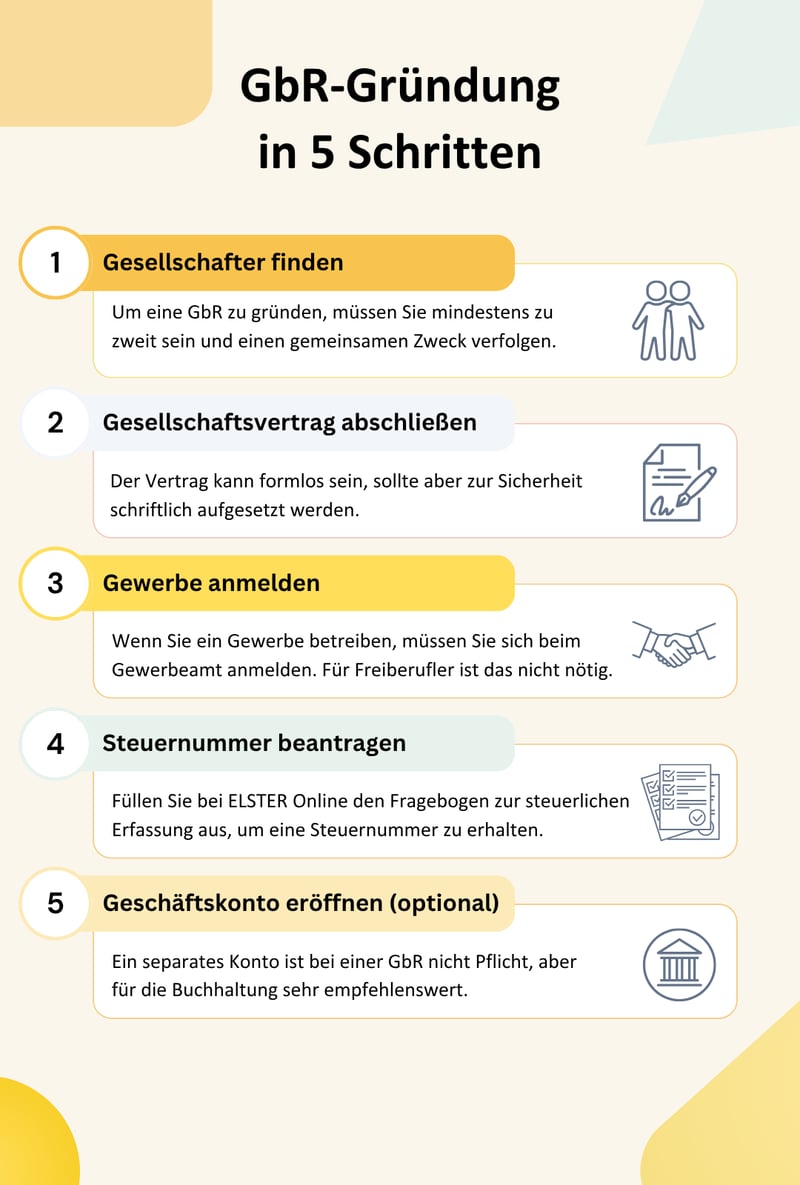

Hier sind die wichtigsten Schritte:

Die Gründung einer GbR ist vergleichsweise unkompliziert.

Sehen wir uns die einzelnen Schritte noch einmal im Detail an:

Vorbereitungen

Bevor Sie Ihr Vorhaben den Behörden melden, sollten Sie sich gemeinsam mit Ihren Mitgründern über einige grundlegende Punkte einig werden. Folgende Fragen sollten Sie unbedingt klären, um spätere Konflikte zu vermeiden:

Mit wem möchten Sie die GbR gründen?

Klären Sie frühzeitig, wer offiziell Teil der GbR wird und ob alle Beteiligten die gleichen Erwartungen, Ziele und Vorstellungen mitbringen. Nur so schaffen Sie eine stabile Vertrauensbasis.Welches Ziel verfolgt die GbR genau?

Definieren Sie so konkret wie möglich, worum es bei Ihrer GbR geht, also welche Leistungen oder Produkte Sie damit anbieten. Das ist nicht nur für den Vertrag, sondern auch für die steuerliche Einordnung wichtig.Handelt es sich um eine freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit?

Davon hängt ab, ob Sie eine Gewerbeanmeldung brauchen oder nicht. Freiberufliche GbRs müssen sich nur beim Finanzamt anmelden, gewerbliche GbRs müssen vorher zum Gewerbeamt.Wie lange soll die Zusammenarbeit dauern?

Ist die GbR als dauerhaftes Unternehmen gedacht oder eher als Projekt auf Zeit? Auch das wirkt sich auf den Umfang der Regelungen im Vertrag aus.Wo liegen die Risiken?

Weil Sie bei einer GbR mit Ihrem Privatvermögen haften, sollten Sie sich gemeinsam über potenzielle Risiken und Haftungsfragen Gedanken machen. Je nach Branche kann auch eine Berufshaftpflicht sinnvoll sein.

Je gründlicher Sie diese Fragen im Vorfeld klären, desto reibungsloser verläuft die spätere Gründung.

Gesellschaftsvertrag erstellen

Wenn Sie sich über die wichtigsten Grundlagen einig sind, können Sie sich dem nächsten Schritt widmen: dem Gesellschaftsvertrag.

Um eine GbR zu gründen, reicht rechtlich gesehen schon eine mündliche Vereinbarung. Theoretisch genügt es also, wenn Sie und Ihr GbR-Mitgründer sich per Handschlag auf eine gemeinsame Tätigkeit einigen.

Ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag ist also keine gesetzliche Pflicht – aber trotzdem dringend zu empfehlen. Wenn Sie die Regeln schwarz auf weiß zusammenfassen, schaffen Sie eine rechtliche Grundlage für die Zusammenarbeit und schützen das Vorhaben vor Missverständnissen, Streitigkeiten oder finanziellen Problemen, falls etwas nicht wie geplant läuft.

Der Vertrag kann so kurz oder ausführlich sein, wie Sie es möchten. Folgende Punkte sollten aber geregelt sein:

Diese Themen sollten Sie in Ihrem GbR-Gesellschaftsvertrag auf alle Fälle abdecken.

Sehen wir uns die einzelnen Punkte noch einmal genauer an:

☑ Zweck der GbR festlegen

Was ist das gemeinsame Ziel der Gesellschaft? Sie sollten den Zweck im Gesellschaftsvertrag klar und konkret beschreiben – aber auch nicht zu eng, damit Sie sich bei Bedarf weiterentwickeln können, ohne den Vertrag sofort ändern zu müssen.

Beispiele:

gemeinsamer Betrieb eines Online-Shops für regionale Produkte

freiberufliche Zusammenarbeit im Bereich Webdesign und Text

gemeinsame Durchführung von Fotografie-Workshops

Betrieb eines mobilen Kaffeestands

Agentur für Social-Media-Beratung

☑ Beiträge der Gesellschafter regeln

Es gibt zwar bei der GbR kein vorgeschriebenes Stammkapital, doch natürlich bringen trotzdem alle Gründer etwas ins Unternehmen ein. Ob Geld, Zeit, Sachwerte oder spezielles Know-how: All das sind wichtige Ressourcen für die GbR, die Sie von Anfang an fair verteilen und transparent benennen sollten.

Legen Sie im Vertrag fest, wer was beiträgt und welche Aufgaben übernimmt. Das sorgt für klare Verhältnisse (auch, wenn nicht alle denselben Aufwand leisten).

☑ Gewinn- und Verlustverteilung festlegen

Wenn im Vertrag nichts anderes vereinbart ist, gelten bei einer GbR die gesetzlichen Vorgaben: Gewinne und Verluste werden gleichmäßig auf alle Gesellschafter verteilt. Die Verteilung erfolgt also unabhängig davon, wer wie viel eingebracht hat oder wie stark jemand sich engagiert.

Das ist aber nicht immer gerecht oder sinnvoll. Im Vertrag können Sie eigene Regeln aufstellen, z. B. eine Aufteilung nach eingebrachten Mitteln oder geleisteter Arbeit. Weil gerade Geldfragen und Fairness große Konfliktthemen sind, sollten Sie hier von Anfang an klare und für alle nachvollziehbare Regeln treffen.

☑ Zuständigkeiten und Aufgaben klären

Wer macht was? Klare Absprachen von Anfang an sorgen für Struktur und vermeiden Missverständnisse. Eine feste Rollenverteilung verhindert auch, dass Aufgaben liegen bleiben, weil sich niemand dafür zuständig fühlt.

Sprechen Sie nicht nur über alltägliche Aufgaben, sondern auch über übergeordnete Bereiche. Regeln Sie etwa, wer sich um die Buchhaltung kümmert, wer den Kontakt zu Kunden übernimmt oder wer die Website pflegt. Auch eine Aufteilung nach Fachbereichen ist möglich (z. B. eine Person für Technik, eine für Marketing, eine für Inhalte).

Wichtig ist, dass sich alle Beteiligten mit ihrer Rolle wohlfühlen und die Aufgaben regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden.

☑ Entscheidungsfindung regeln

Grundsätzlich dürfen in einer GbR alle Gesellschafter bei allen geschäftlichen Fragen gleichberechtigt mitentscheiden. Ohne vertragliche Regelung braucht es also für jeden Schritt die Zustimmung aller Beteiligten. Damit das im Alltag nicht zu kompliziert wird, können Sie im Gesellschaftsvertrag eigene Regeln festlegen.

Sie können beispielsweise bestimmen, dass einzelne Personen bestimmte Entscheidungen alleine treffen dürfen. Wenn die GbR mehr als zwei Gesellschafter hat, sind auch Mehrheitsbeschlüsse eine gute Option. Bei großen Entscheidungen ist es aber natürlich sinnvoll, alle Gesellschafter einzubeziehen.

☑ Austritt und Nachfolge absichern

Was passiert, wenn eine Person die GbR verlassen möchte? Auch an solche Situationen sollten Sie bereits frühzeitig denken und sie im Vertrag festhalten. Andernfalls kann es schnell kompliziert werden, etwa wenn ein Gesellschafter aussteigt und sein Anteil nicht geregelt ist.

Legen Sie fest, ob und wie ein Austritt möglich ist, ob eine Kündigungsfrist gilt und ob die verbleibenden Gesellschafter den Anteil übernehmen oder jemand Neues aufgenommen werden darf. Auch die Frage, wie der Anteil bewertet wird und ob es eine Abfindung gibt, sollte geregelt sein.

Ein unschönes Szenario, das aber ebenfalls wichtig ist: Was passiert im Todesfall eines Gesellschafters? Bestimmen Sie im Vertrag, ob die GbR dann automatisch endet oder ob z. B. Erben nachrücken dürfen. So sorgen Sie für Klarheit und vermeiden im Ernstfall Unsicherheit oder Streit.

☑ Auflösung der GbR regeln

Nicht jede GbR ist für die Ewigkeit gedacht. Manche werden von vornherein als Projekt auf Zeit gegründet. Umso wichtiger ist es, das Ende von Anfang an mitzudenken.

Im Vertrag sollten Sie regeln, wann und wie die GbR aufgelöst wird. Muss ein bestimmtes Ziel erreicht sein? Reicht die Kündigung eines Gesellschafters? Oder braucht es eine gemeinsame Entscheidung aller Beteiligten?

Auch das „Wie“ ist entscheidend: Wer übernimmt die Abwicklung? Was passiert mit dem Vermögen, den laufenden Verträgen oder eventuell offenen Forderungen? Je besser Sie das vorab klären, desto reibungsloser lässt sich die GbR später – wenn nötig – beenden.

Sie sehen schon: Im Gesellschaftsvertrag geht es in erster Linie darum, Dinge rechtzeitig anzusprechen, bevor sie zu Problemen oder Streitigkeiten führen. Das ist kein Zeichen von Misstrauen, sondern ein Zeichen von Professionalität und Weitblick.

Auch wenn man sich gut versteht, ist es wichtig, mögliche Konflikte schon im Vorfeld abzufedern und gemeinsam für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Deshalb gilt: Lieber zu viel geregelt als zu wenig.

Anmeldung beim Finanzamt

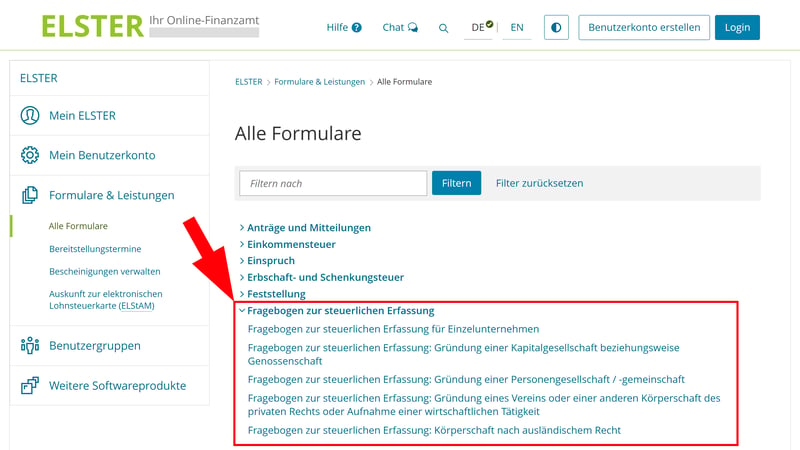

Sobald der Gesellschaftsvertrag steht, können Sie es offiziell machen und Ihre GbR anmelden. Das ist bei der GbR vergleichsweise unkompliziert: Sie müssen sich nur – wie bei jeder anderen selbstständigen Tätigkeit auch – beim Finanzamt anmelden. Das geht mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, den Sie online über Mein ELSTER ausfüllen und einreichen.

Sie finden das Formular im Bereich „Formulare & Leistungen“ unter „Alle Formulare“ > „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“. Für die GbR wählen Sie hier den Fragebogen für die „Gründung einer Personengesellschaft“.

Auch für die GbR-Gründung müssen Sie den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen.

Der Fragebogen selbst ist dann leider doch etwas umfangreicher und teilweise ziemlich komplex. Die Unterstützung eines Steuerberaters ist auf jeden Fall hilfreich, doch mit etwas Geduld und Vorbereitung können Sie ihn auch selbst ausfüllen.

Hier finden Sie eine detaillierte Ausfüllhilfe für den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung:

Nachdem Sie den Fragebogen abgeschickt haben, prüft das Finanzamt Ihre Angaben und schickt Ihnen nach einigen Tagen oder Wochen die Steuernummer der GbR zu. Diese brauchen Sie zum Beispiel für Ihre Rechnungen oder später für die Steuererklärung.

Anmeldung beim Gewerbeamt

Wenn Sie eine freiberufliche GbR gegründet haben, können Sie diesen Schritt überspringen: Eine Gewerbeanmeldung ist nur bei gewerblichen Tätigkeiten nötig. In diesen Fällen müssen Sie Ihre GbR beim zuständigen Gewerbeamt anmelden. Das geht meist direkt vor Ort oder online über die Website Ihrer Stadt oder Gemeinde. Die Gebühr liegt je nach Standort zwischen 15 und 50 €.

Zuständig ist immer das Gewerbeamt der Stadt oder Gemeinde, in der Ihre GbR ihren Betrieb aufnimmt. Das ist also der Ort, an dem Sie tatsächlich arbeiten oder Ihre Leistungen anbieten.

Weitere Anmeldungen

Je nach Branche und Tätigkeit reicht die Anmeldung beim Finanzamt oder Gewerbeamt allein noch nicht aus. In bestimmten Fällen müssen Sie Ihre GbR zusätzlich bei weiteren Stellen anmelden:

Industrie- und Handelskammer (IHK)

Die IHK-Mitgliedschaft ist Pflicht für alle gewerblichen GbRs. Immerhin müssen Sie dafür nichts tun: Die Anmeldung erfolgt automatisch durch das Gewerbeamt. Je nachdem, wie hoch der Jahresgewinn ausfällt, müssen Sie aber einen jährlichen Mitgliedsbeitrag zahlen.Handwerkskammer (HWK)

Wenn Ihre GbR ein zulassungspflichtiges oder zulassungsfreies Handwerk ausübt (z. B. Friseur, Maler, Tischler), ist die Mitgliedschaft in der Handwerkskammer Pflicht. Sie erfolgt ebenfalls meist automatisch durch die Gewerbeanmeldung.Bundesagentur für Arbeit

Wenn Sie Personal einstellen möchten, müssen Sie Ihre GbR als Arbeitgeber registrieren, um eine Betriebsnummer zu erhalten. Das geht online über die Website der Agentur.Berufsgenossenschaft

Sobald Sie Mitarbeiter beschäftigen – auch Minijobber – müssen Sie Ihre GbR innerhalb einer Woche bei der zuständigen Berufsgenossenschaft anmelden. Diese ist für die gesetzliche Unfallversicherung zuständig.Künstlersozialkasse (KSK)

Die KSK-Mitgliedschaft ist relevant für künstlerisch oder publizistisch tätige GbRs, die regelmäßig selbstständige Kreative beauftragen (z. B. Designer, Texter, Musiker). Dann müssen Sie als Auftraggeber eine Abgabe an die KSK leisten.

Geschäftskonto eröffnen (optional)

Für Personengesellschaften wie eine GbR ist ein separates Geschäftskonto nicht gesetzlich vorgeschrieben. Sinnvoll ist es trotzdem: Nur mit einem Geschäftskonto können Sie private und geschäftliche Ausgaben sauber trennen, was die Buchhaltung deutlich erleichtert.

Sie sind noch auf der Suche nach dem besten Geschäftskonto für Ihre GbR? Hier finden Sie ausführliche Testberichte, Vergleiche und Ratgeber zum Thema:

Wie lange dauert die Gründung einer GbR?

Wenn Sie gut vorbereitet sind, ist eine GbR schnell gegründet. Sie können alle Schritte online erledigen, formale Hürden gibt es kaum. Diese Zeitspannen sind realistisch:

Schritt | Dauer (realistisch) | |

|---|---|---|

Gesellschaftsvertrag aufsetzen | 1 Tag (wenn vorbereitet) | |

Anmeldung beim Finanzamt (ELSTER) | 1–2 Stunden | |

Steuernummer erhalten | 3–20 Werktage | |

Gewerbeanmeldung (falls nötig) | 10 Minuten – 1 Tag |

Eine einfache GbR kann also in wenigen Tagen startklar sein, wenn alles gut läuft. Wie lange Sie auf die Steuernummer warten müssen, die Sie zum Beispiel für Rechnungen benötigen, hängt aber vom Finanzamt ab.

Wie viel kostet die GbR-Gründung?

Auch die Kosten der Gründung sind bei der GbR unerheblich. Den größten Unterschied macht, ob Sie den Gesellschaftsvertrag selbst aufsetzen oder von einem Anwalt erstellen lassen:

Kostenpunkt | Kosten | |

|---|---|---|

Gesellschaftsvertrag (selbst erstellt) | 0 € | |

Gesellschaftsvertrag (über Anwalt) | ca. 250–1.000 € | |

Gewerbeanmeldung (optional) | ca. 15–50 € einmalig | |

Steuerliche Anmeldung (ELSTER) | 0 € |

Das sind natürlich nur die Kosten, die unmittelbar mit der Gründung zu tun haben. Je nachdem, wie Sie Ihre GbR betreiben, kommen später weitere laufende Kosten hinzu.

Neben der IHK-Mitgliedschaft (je nach Umsatz ca. 30–300 € pro Jahr) können auch Ausgaben für einen Steuerberater (ab ca. 500 € pro Jahr) und Buchhaltungssoftware (ca. 10–30 € pro Monat) dazukommen – je nachdem, ob Sie diese Aufgaben selbst übernehmen oder auslagern möchten.

Fazit

Sie möchten unkompliziert, schnell und mit wenig Kapital ein gemeinsames Unternehmen starten? Dann ist die GbR eine pragmatische Wahl: Die Gründung ist günstig, relativ bürokratiearm und oft in wenigen Tagen erledigt. Das macht die GbR-Rechtsform ideal für Nebenprojekte, kreative Teams oder den Einstieg in die Selbstständigkeit.

Wie jede Gründung muss auch der Start einer GbR gut durchdacht und klar vorbereitet sein: Sie sollten sich frühzeitig mit den wichtigsten Regelungen befassen und – auch wenn es nicht gesetzlich vorgeschrieben ist – unbedingt einen schriftlichen Gesellschaftsvertrag aufsetzen. So stellen Sie Ihre GbR von Anfang an auf ein stabiles Fundament.

Sie haben noch Fragen zur GbR? Alles, was Sie zur Rechtsform wissen müssen, lesen Sie in unserem GbR-Ratgeber.

Häufig gestellte Fragen

Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) ist eine einfache Rechtsform für zwei oder mehr Personen, die gemeinsam ein Unternehmen gründen oder ein Projekt umsetzen wollen. Sie ist schnell gegründet, braucht kein Stammkapital und eignet sich besonders für kleinere oder nebenberufliche Vorhaben.

Für die Gründung reichen ein gemeinsamer Vertrag (mündlich oder schriftlich) und die Anmeldung beim Finanzamt. Bei gewerblichen Tätigkeiten ist zusätzlich eine Gewerbeanmeldung nötig. Ein schriftlicher Gesellschaftsvertrag ist nicht vorgeschrieben, aber sehr zu empfehlen.

Nein. Eine GbR braucht immer mindestens zwei Gesellschafter. Wenn eine Person ausscheidet und niemand nachrückt, wird die GbR automatisch aufgelöst – oder in ein Einzelunternehmen umgewandelt.

Nein. Anders als bei einer GmbH ist kein festes Startkapital vorgeschrieben. Trotzdem sollten Sie im Gesellschaftsvertrag regeln, wer was einbringt (z. B. Geld, Arbeitszeit oder Ausstattung).

Nein. Eine GbR wird nicht ins Handelsregister eingetragen. Sie gilt als „nichtkaufmännische“ Personengesellschaft. Nur wenn sich die Tätigkeit stark ausweitet, kann daraus eine eintragungspflichtige OHG werden.

Ein Geschäftskonto ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, aber in der Praxis sehr empfehlenswert. Es erleichtert die Buchhaltung und hilft, private und geschäftliche Ausgaben sauber zu trennen.