GbR: Bedeutung & Vor- und Nachteile der Rechtsform

Gründen geht auch unkompliziert: Mit der GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) können Sie ganz ohne Stammkapital oder allzu viel bürokratischen Aufwand ein Unternehmen starten. Alles, was Sie benötigen, ist mindestens ein Mitgründer.

Weil sie so schnell und einfach umzusetzen ist, ist die GbR als Rechtsform besonders für kleinere Unternehmen und den gemeinsamen Einstieg in die Selbstständigkeit beliebt. Doch wo liegen ihre Vor- und Nachteile? Wir erklären alles, was Sie zur GbR wissen sollten.

Die GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) ist eine Rechtsform für mindestens zwei Personen, die gemeinsam ein gewerbliches oder freiberufliches Vorhaben umsetzen wollen.

Sie ist vergleichsweise günstig und unkompliziert: Sie erfordert kein Stammkapital, kommt mit einfacher Buchführung aus und muss nicht ins Handelsregister eingetragen werden.

Für die Gründung reichen ein formloser Gesellschaftsvertrag und eine Anmeldung beim Finanzamt (und beim Gewerbeamt, wenn ein Gewerbe vorliegt).

Alle Gesellschafter sind zur Geschäftsführung berechtigt, haften aber auch persönlich und unbeschränkt mit ihrem Privatvermögen.

Deshalb ist die GbR besonders für kleinere Projekte, nebenberufliche Gründungen oder den unkomplizierten Einstieg in die Selbstständigkeit geeignet.

Was ist eine GbR?

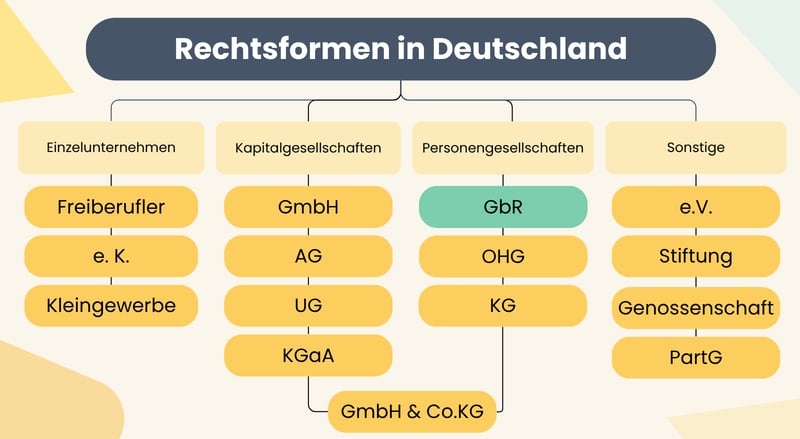

Eine GbR, kurz für „Gesellschaft bürgerlichen Rechts“, ist eine Rechtsform für Unternehmen. Sie ist ein Zusammenschluss von mindestens zwei Gründern, die einen gemeinsamen Zweck verfolgen – also etwa ein Gewerbe betreiben oder gemeinsame Projekte umsetzen wollen.

Die GbR zählt zu den Personengesellschaften. Im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften wie der GmbH ist sie also keine juristische Person, sondern ein Zusammenschluss natürlicher Personen. Das bedeutet: Wenn Sie eine GbR betreiben, haftet nicht die Firma, sondern Sie persönlich und uneingeschränkt mit Ihrem Privatvermögen.

Nach außen kann die GbR aber dennoch als eigenständige Einheit auftreten: Sie kann Verträge abschließen, klagen oder verklagt werden. Auch bei einer GbR handelt es sich also um ein „richtiges“ – wenn auch ziemlich locker organisiertes – Unternehmen.

Eine GbR kann nicht nur als Gewerbe, sondern auch als ein Zusammenschluss mehrerer Freiberufler gegründet werden.

Bei freiberuflichen Tätigkeiten (z. B. Designer, Texter, Ärzte) spricht man von einer freiberuflichen GbR. Dafür braucht es keine Gewerbeanmeldung: Die Anmeldung läuft direkt über das Finanzamt mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.

Bei gewerblichen Tätigkeiten (z. B. Online-Shops, Cafés, Handwerksbetriebe) handelt es sich um eine gewerbliche GbR. Hier ist zuerst eine Gewerbeanmeldung beim Gewerbeamt nötig, bevor es zum Finanzamt geht.

Was zeichnet die GbR aus?

Die GbR ist eine der unkompliziertesten Unternehmensformen in Deutschland. Die gesetzliche Grundlage findet sich ab § 705 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB). Darin ist geregelt, wie eine GbR gegründet wird und welche Rechte und Pflichten die Gesellschafter haben – zum Beispiel, wie viel jeder beiträgt, wer was entscheiden darf und wie der Gewinn verteilt wird.

Hier sind die wichtigsten Merkmale der GbR im Überblick:

Mindestens zwei Personen

Eine GbR ist nichts für Einzelgänger: Sie erfordert mindestens zwei Gesellschafter. Diese können natürliche oder juristische Personen sein. Wichtig ist nur, dass sie gemeinsam ein Ziel verfolgen.Gemeinsamer Zweck

Für den Zweck der GbR gibt es keine strengen Vorgaben. Ob kurze Projekte oder langfristig geplante Vorhaben: Im Prinzip ist alles möglich – vorausgesetzt, es ist legal und es handelt sich nicht um ein Handelsgewerbe.Gesellschaftsvertrag

Für die Gründung einer GbR ist kein Notar notwendig. Sie benötigen

laut § 705 BGB nur einen Gesellschaftsvertrag – und der kann sogar mündlich abgeschlossen werden. Natürlich sollten Sie trotzdem einen schriftlichen Vertrag aufsetzen, um spätere Missverständnisse zu vermeiden.Gesellschafter = Geschäftsführer

In der GbR gibt es keine externen Geschäftsführer. Alle Gesellschafter sind automatisch zur Geschäftsführung berechtigt und verpflichtet. Entscheidungen müssen in der Regel einstimmig getroffen werden (es sei denn, im Gesellschaftsvertrag ist explizit etwas anderes geregelt).Kein Stammkapital erforderlich

Im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften wie der GmbH ist für die Gründung einer GbR kein Mindestkapital vorgeschrieben. Sie können also auch ohne finanzielles Polster starten.Einfache Buchhaltung genügt

Eine doppelte Buchführung ist bei der GbR in der Regel nicht notwendig: Es genügt eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR).Kein Eintrag ins Handelsregister

GbRs gelten als „nicht kaufmännisch“ tätige Gesellschaften, sind also grundsätzlich nicht ins Handelsregister einzutragen. Dadurch entfällt auch die Pflicht zur Führung eines Firmennamens nach HGB-Regeln. Die GbR tritt stattdessen unter den Namen der Gesellschafter auf (z. B. „Müller & Schmidt GbR“).Keine Haftungsbeschränkung

Als Gesellschafter einer GbR haften Sie persönlich, unbeschränkt und gesamtschuldnerisch. Dabei ist egal, wer den Fehler verursacht hat: Alle Gesellschafter, unabhängig von der Stellung innerhalb der GbR, können belangt werden.Keine kaufmännischen Tätigkeiten

Die GbR darf kein Handelsgewerbe im Sinne des Handelsgesetzbuchs (HGB) betreiben. Sobald der Umfang der Geschäftstätigkeit „kaufmännisch“ wird – also z. B. bei hohem Umsatz, vielen Mitarbeitenden oder komplexer Buchführung – kann die GbR zur Eintragung ins Handelsregister verpflichtet sein. Dann wird sie automatisch zur OHG (Offene Handelsgesellschaft).

Für viele dieser Punkte bietet das Gesetz Standardregelungen, die jedoch im Gesellschaftsvertrag individuell angepasst werden können.

Vorteile und Zielgruppe: Für wen ist die GbR geeignet?

Die GbR ist so etwas wie der Erstwagen unter den Rechtsformen: Sie ist „Firma genug“, um als rechtlicher Rahmen für Ihr Vorhaben herzuhalten, bürdet Ihnen aber nicht die vielen Pflichten und Formalitäten einer Kapitalgesellschaft auf. Deshalb ist die GbR vor allem für Gründer geeignet, die schnell, kostengünstig und ohne viel Bürokratie gemeinsam ein Unternehmen starten wollen.

Typische Einsatzbereiche sind vorübergehende Projekte, nebenberufliche Gründungen, kleine Gewerbebetriebe oder Zusammenschlüsse von Freiberuflern – etwa in einer Agentur, einer Praxisgemeinschaft oder einem Kreativteam.

Die GbR kann auch sinnvoll sein, wenn Sie Ihre Idee erstmal ausprobieren oder möglichst schnell mit einem Vorhaben starten wollen. Wenn sich das Geschäft gut entwickelt oder Sie Investoren gewinnen möchten, können Sie später immer noch eine GmbH dafür gründen.

Hier sind die wichtigsten Vorteile der GbR:

Einfache Gründung

Für die Gründung einer GbR brauchen Sie keinen Notar, kein Stammkapital und keinen Eintrag ins Handelsregister. Ein formloser Gesellschaftsvertrag genügt, und der muss nicht einmal schriftlich festgehalten werden (sollte das aber natürlich trotzdem).Kaum Kostenaufwand

Sie benötigen im Gegensatz zu Kapitalgesellschaften kein Stammkapital und es fallen weder Gründungskosten noch nennenswerte laufende Gebühren an. Eine GbR können Sie also auch gründen, ohne gleich Ihr Erspartes antasten zu müssen.Wenig Bürokratie

Nicht nur die Gründung ist simpel, auch der laufende Betrieb ist bei einer GbR recht unkompliziert. Die GbR ist ziemlich schlank und locker organisiert und kommt ohne viel Verwaltungsaufwand aus.Einfache Buchhaltung genügt

Bei der GbR reicht eine einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) für die Steuer aus. Der Buchhaltungs-Aufwand hält sich also auch ohne Steuerberater in Grenzen.Volle Kontrolle für die Gesellschafter

In einer GbR behalten die Gesellschafter die volle Kontrolle über das Unternehmen. Es gibt keine externen Vorgaben oder Kontrollorgane wie bei Kapitalgesellschaften. Das kann Entscheidungswege verkürzen und die Zusammenarbeit vereinfachen.

Nachteile und Grenzen: Für wen ist die GbR weniger interessant?

So praktisch und unkompliziert die GbR auch ist: Sie passt nicht zu jeder Geschäftsidee. Wenn Sie zum Beispiel alleine gründen möchten, ist die GbR keine Option, da immer mindestens zwei Gesellschafter nötig sind. Auch wenn Sie von Anfang an mit größeren Umsätzen rechnen, Investoren einbinden oder Ihre Haftung beschränken wollen, ist eine Kapitalgesellschaft wie die GmbH vermutlich die bessere Wahl.

Hier sind einige Nachteile der GbR:

Nichts für Einzelpersonen

Eine GbR braucht mindestens zwei Gesellschafter. Wenn Sie alleine gründen möchten, ist ein Einzelunternehmen die bessere Wahl – oder Sie starten gleich eine GmbH, die aber deutlich aufwendiger und teurer ist.Sie haften persönlich

Als GbR-Gesellschafter haften Sie unbeschränkt mit Ihrem Privatvermögen – und zwar auch für Fehler oder Schulden, die andere Gesellschafter der GbR verursacht haben. Den Schutzwall einer Kapitalgesellschaft, der Ihr Privatvermögen im Ernstfall absichert, gibt es bei der GbR nicht.Fehlende Skalierbarkeit

Die GbR ist oft gut für den Einstieg, doch mit der Zeit kann sie ein Klotz am Bein werden. Je größer das Unternehmen wird, desto wichtiger werden klare Strukturen, ausreichend Rechtssicherheit und die Möglichkeit, Investoren ins Boot zu holen. All das geht mit einer Kapitalgesellschaft einfacher.Mangelnde Außenwirkung

Die GbR hat nicht das Image einer GmbH oder UG. Wenn Sie gegenüber Banken, Geschäftspartnern oder potenziellen Kunden seriös auftreten möchten, hinterlassen Sie mit einer Kapitalgesellschaft oft einen seriöseren Eindruck.Keine klare Rollenverteilung

In einer GbR sind grundsätzlich alle Gesellschafter gleichberechtigt. Ohne klaren Gesellschaftsvertrag kann das schnell zu Streit oder Missverständnissen führen.

GbR vs. OHG vs. KG: Wo liegt der Unterschied?

Die GbR ist nicht die einzige Personengesellschaft, die für Ihre Gründung infrage kommt. Sie hat noch zwei Geschwister: die OHG und die KG.

Eine GbR ist für kleinere, nicht kaufmännische Tätigkeiten gedacht. Sie muss nicht ins Handelsregister eingetragen werden und unterliegt nicht den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs (HGB).

Die OHG ist im Umkehrschluss für kaufmännisch tätige Unternehmen gedacht. Wenn die Geschäftstätigkeit umfangreicher wird, Sie also beispielsweise höhere Umsätze erzielen oder Mitarbeitende einstellen, kann Ihr Unternehmen als Handelsgewerbe eingestuft werden. In diesem Fall muss die Gesellschaft als OHG ins Handelsregister eingetragen werden.

Die KG ist eine Unterform der OHG. Sie eignet sich, wenn es Gesellschafter gibt, die finanziell beteiligt sein möchten, aber nicht aktiv mitarbeiten oder persönlich haften sollen. In der KG gibt es mindestens einen Komplementär, der unbeschränkt haftet, und mindestens einen Kommanditisten, der nur mit seiner Einlage haftet und in der Regel nicht mitentscheidet.

Hier sind die wichtigsten Unterschiede der drei Personengesellschaften im Vergleich:

GbR | OHG | KG | |

|---|---|---|---|

Rechtsform | Personengesellschaft | Personengesellschaft | Personengesellschaft |

Geeignet für |

|

|

|

Mindestanzahl Gesellschafter | 2 | 2 | 2 (1 Komplementär, 1 Kommanditist) |

Gesellschaftsvertrag | formfrei möglich (schriftlich empfohlen) | formfrei möglich (schriftlich empfohlen) | formfrei möglich (schriftlich empfohlen) |

Eintragung ins Handelsregister | nicht erforderlich | verpflichtend | verpflichtend |

Anwendbares Recht | BGB | HGB | HGB |

Haftung | alle Gesellschafter persönlich und unbeschränkt | alle Gesellschafter persönlich und unbeschränkt |

|

Geschäftsführung | alle Gesellschafter gemeinsam | alle Gesellschafter gemeinsam | nur Komplementär(e) |

Buchführungspflichten | einfache Buchführung mit EÜR genügt | doppelte Buchführung notwendig | doppelte Buchführung notwendig |

Wie gründet man eine GbR?

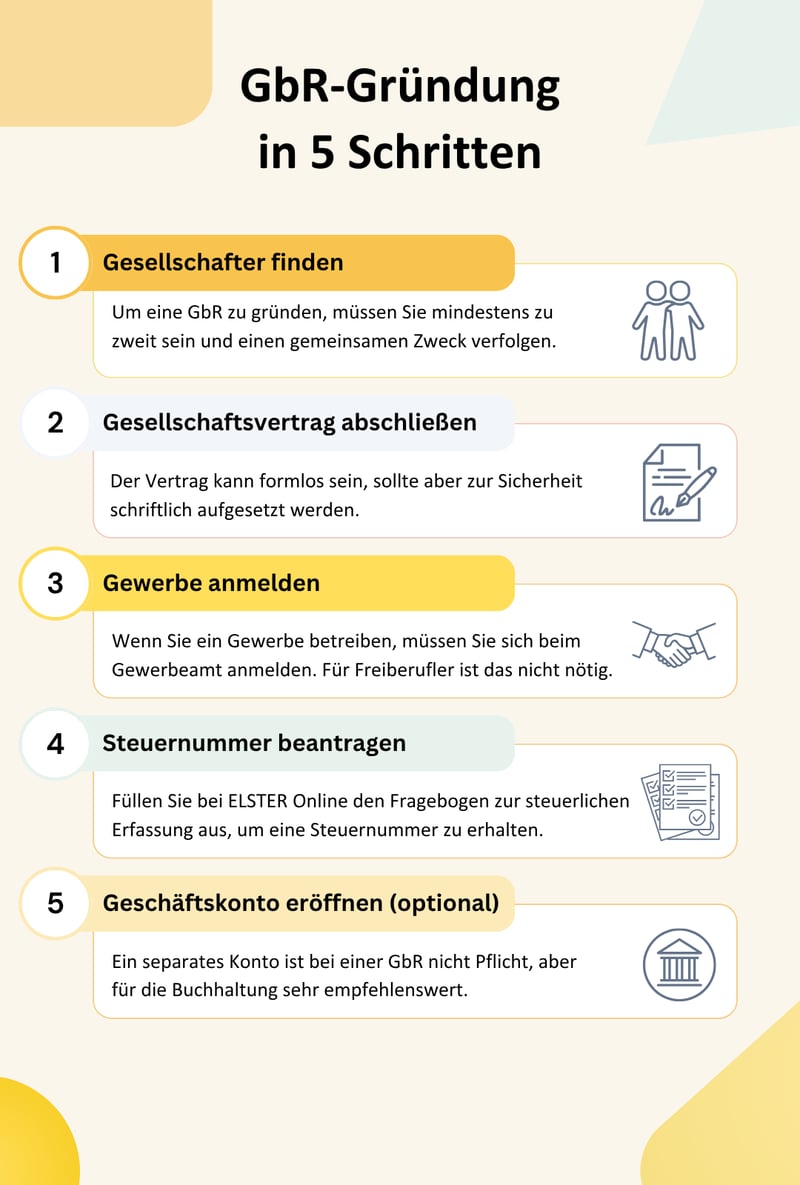

Die Gründung einer GbR ist ziemlich unkompliziert: Sie benötigen mindestens einen Geschäftspartner, eine gemeinsame Geschäftsidee und einen formlosen Gesellschaftsvertrag – und der kann sogar mündlich sein (ein schriftlicher Vertrag ist aber klar empfehlenswert). Danach melden Sie Ihre GbR einfach beim zuständigen Finanzamt und, falls Sie ein Gewerbe betreiben, beim Gewerbeamt an.

Hier sind die wichtigsten Schritte:

Das waren aber nur die absoluten Grundlagen. Bei der Vorbereitung, Anmeldung und dem Start in den Geschäftsalltag gibt es noch einiges mehr, das Sie als GbR-Gründer beachten sollten. Einen detaillierten Fahrplan zur GbR-Gründung finden Sie hier:

Häufige Fragen zur GbR

Die GbR ist vielleicht weniger komplex als andere Rechtsformen, doch natürlich gibt es auch hier viele wichtige Punkte und Pflichten, die Sie als Gründer kennen sollten. Hier sind Antworten auf einige der häufigsten Fragen:

Wie viel kostet die Gründung einer GbR?

Die Gründung einer GbR ist nicht sonderlich teuer. Es fallen keine Notarkosten oder Gebühren für einen Handelsregistereintrag an. Auch ein Mindestkapital ist nicht erforderlich. Wenn Sie ein Gewerbe anmelden müssen, entstehen je nach Stadt oder Gemeinde geringe Gebühren (meist zwischen 20 und 50 €).

Der größte potenzielle Kostenfaktor ist der Gesellschaftsvertrag: Wenn Sie einen Anwalt beauftragen oder Ihren Vertrag notariell überprüfen lassen, müssen Sie mit zusätzlichen Kosten rechnen. Die sind vom Umfang und Aufwand abhängig, dürften aber im Normalfall zwischen 100 und 500 € liegen.

Nach der Gründung können einige laufende Kosten entstehen – zum Beispiel für Buchhaltung, Steuerberatung oder ein Geschäftskonto. Auch diese halten sich in der Regel im Rahmen und sind deutlich niedriger als bei einer Kapitalgesellschaft wie der GmbH.

Wer haftet bei der GbR?

Alle Gesellschafter haften persönlich, unbeschränkt und gesamtschuldnerisch – also auch mit ihrem Privatvermögen. Das bedeutet: Wenn Schulden entstehen oder jemand verklagt wird, kann jeder einzelne Gesellschafter für die gesamten Forderungen haftbar gemacht werden. Dabei ist egal, wer den Fehler verursacht hat.

In den FAQs des Bundeswirtschaftsministeriums wird die GbR deshalb treffend als „Zusammenschluss vieler ‚Musketiere‘“ bezeichnet: Hier gilt das Prinzip „einer für alle, alle für einen“. Sie können sogar für Verbindlichkeiten haften, die noch vor Ihrem Eintritt in die GbR entstanden sind. Sobald Sie Teil der Gesellschaft sind, tragen Sie die volle Verantwortung – auch rückwirkend.

Weil eine GbR nicht den Haftungsschutz einer GmbH bietet, können Schadensfälle im Ernstfall existenzbedrohend sein. Deshalb sollten Sie sich auf jeden Fall mit dem Thema Versicherungen beschäftigen.

Eine Betriebshaftpflichtversicherung kann Sie etwa vor Personen-, Sach- und Vermögensschäden schützen. Ihr Betriebseigentum können Sie mit einer Firmen-Inhaltsversicherung absichern.

Wie erfolgt die Gewinnverteilung bei der GbR?

Wenn im Gesellschaftsvertrag nichts anderes geregelt ist, wird der Gewinn unter den Gesellschaftern zu gleichen Teilen aufgeteilt. Wieder gilt das Musketiere-Prinzip: Standardmäßig ist die Verteilung unabhängig davon, wer wie viel eingebracht hat. Im Vertrag können Sie aber individuelle Regelungen vereinbaren (etwa eine Verteilung nach Arbeitsleistung oder Kapitaleinlage).

Muss die GbR ins Handelsregister?

Nein, eine GbR muss grundsätzlich nicht ins Handelsregister eingetragen werden. Sie gilt nämlich als „nicht kaufmännisch tätige“ Personengesellschaft.

Allerdings kann sich das ändern, wenn der Umfang der Tätigkeit kaufmännische Strukturen erfordert. Das ist zum Beispiel bei hohen Umsätzen, vielen Mitarbeitenden, mehreren Filialen oder einer komplexen Buchführung der Fall. Dann liegt ein sogenanntes Handelsgewerbe im Sinne des HGB (§ 1 HGB) vor. Die Gesellschaft muss sich dann ins Handelsregister eintragen lassen und wird dadurch automatisch zur OHG (Offenen Handelsgesellschaft).

Sie können eine GbR also auch nicht freiwillig als GbR ins Handelsregister eintragen. Bei Überschreiten der Schwelle zur kaufmännischen Tätigkeit wird sie automatisch zu einer anderen Gesellschaftsform.

Welche Steuern muss man bei der GbR zahlen?

Die GbR selbst ist keine eigenständige juristische Person und damit nicht einkommensteuerpflichtig. Die Gewinne werden anteilig auf die Gesellschafter verteilt und von diesen persönlich versteuert.

Welche Steuern anfallen, hängt – neben der Höhe der Einnahmen – auch davon ab, ob es sich um eine freiberufliche oder gewerbliche GbR handelt.

Einkommensteuer

Als Gesellschafter einer GbR müssen Sie Ihren Anteil am Gewinn der GbR in Ihrer privaten Einkommensteuererklärung angeben. Die GbR selbst gibt dafür jährlich eine Feststellungserklärung beim Finanzamt ab. Das Finanzamt teilt dann jedem Gesellschafter seinen Anteil zu.

Umsatzsteuer

Wenn Ihre GbR nicht unter die Kleinunternehmerregelung fällt, ist sie umsatzsteuerpflichtig. Das bedeutet, Sie müssen:

Umsatzsteuer auf ihre Leistungen erheben

monatlich oder vierteljährlich eine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben

jährlich eine Umsatzsteuererklärung einreichen

Im Gegenzug dürfen Sie die Vorsteuer aus Eingangsrechnungen abziehen, also z. B. die Umsatzsteuer auf Büromaterial, Software oder Dienstleistungen.

GbRs sind dazu berechtigt, die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG nutzen, wenn der Umsatz im Vorjahr unter 25.000 € lag und im laufenden Jahr unter 100.000 € bleibt. In diesem Fall müssen Sie keine Umsatzsteuer erheben oder abführen, dürfen aber auch keine Vorsteuerbeträge geltend machen.

Mehr zur Kleinunternehmerregelung lesen Sie hier:

Gewerbesteuer (nur bei gewerblichen GbRs)

Gewerbliche GbRs sind gewerbesteuerpflichtig, genießen aber einen Freibetrag von 24.500 € Gewinn pro Jahr (§ 11 Abs. 1 GewStG). Erst darüber fällt Gewerbesteuer an – der genaue Hebesatz richtet sich nach der Gemeinde.

Eine freiberufliche GbR zahlt natürlich keine Gewerbesteuer.

Welche buchhalterischen Pflichten hat eine GbR?

Die GbR ist buchhalterisch nicht sonderlich anspruchsvoll. Zur steuerlichen Gewinnermittlung genügt in der Regel die einfache Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR).

Natürlich müssen Sie trotzdem sämtliche Einnahmen und Ausgaben nachvollziehbar dokumentieren, Belege aufbewahren und Rechnungen korrekt ausstellen. Im B2B-Bereich und bei öffentlichen Auftraggebern sind mittlerweile auch E-Rechnungen Pflicht.

Ein gutes Rechnungs- order Buchhaltungsprogramm ist also auch für GbRs empfehlenswert.

Fazit

Kein Startkapital? Kein Problem: Eine GbR ist die wohl einfachste Möglichkeit, gemeinsam ein Unternehmen zu starten. Sie ist schnell gegründet, für gewerbliche und freiberufliche Vorhaben geeignet und kommt ohne viel Bürokratie aus. Deshalb ist die GbR besonders für kleinere Projekte, den Einstieg in die Selbstständigkeit oder erste unternehmerische Schritte geeignet.

Im Vergleich zu anderen Rechtsformen hat die GbR aber auch ihre Schwächen. Sie bietet etwa keinen Schutz vor persönlicher Haftung und hat nicht das Prestige einer GmbH oder UG. Für wachstumsorientierte Unternehmen und Vorhaben mit hohem Investitionsbedarf ist sie deshalb vielleicht nicht die richtige Wahl.

Sie sind überzeugt, dass die GbR die richtige Option für Sie ist? Wir erklären Schritt für Schritt, wie Sie bei der GbR-Gründung vorgehen müssen.